池上本門寺を知る

境内案内

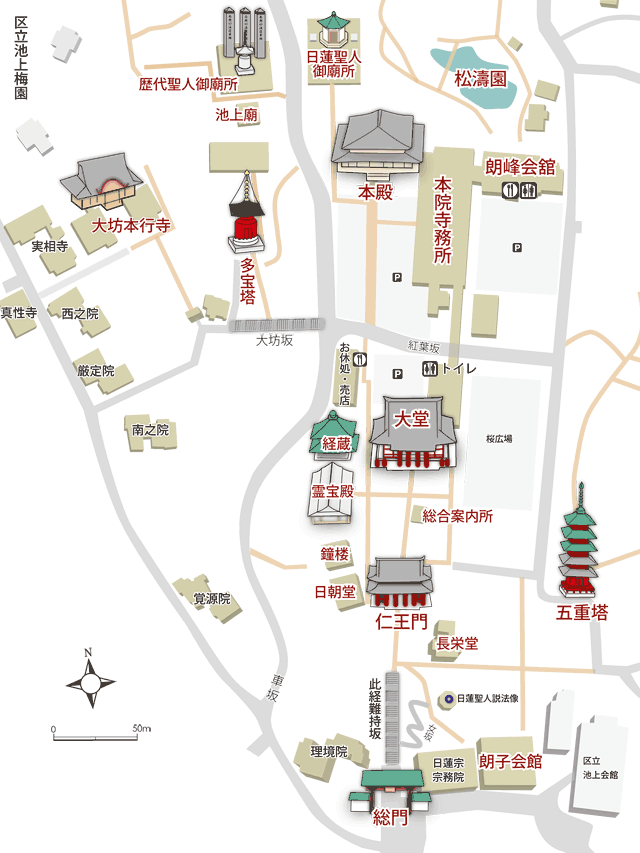

境内マップ

諸堂案内

旧大堂は、昭和20年4月15日の空襲で焼けてしまい、戦後は仮堂でしのいでいたが、第79世伊藤日定聖人が精力的に各地を行脚し、全国の檀信徒ならびに関係寺院等からの浄財寄進を得て、昭和39年、ようやく鉄筋コンクリート造の大堂の再建にこぎつけた。聖人は落慶後ほどなくして遷化されたため、大扁額「大堂」は第80世金子日威聖人の揮毫になる。内陣中央の大型御宮殿(建築厨子)に日蓮聖人の御尊像、いわゆる祖師像を奉安し、向かって左に第2世日朗聖人像を、右に第3世日輪聖人像を安置する。

旧大堂は、昭和20年4月15日の空襲で焼けてしまい、戦後は仮堂でしのいでいたが、第79世伊藤日定聖人が精力的に各地を行脚し、全国の檀信徒ならびに関係寺院等からの浄財寄進を得て、昭和39年、ようやく鉄筋コンクリート造の大堂の再建にこぎつけた。聖人は落慶後ほどなくして遷化されたため、大扁額「大堂」は第80世金子日威聖人の揮毫になる。内陣中央の大型御宮殿(建築厨子)に日蓮聖人の御尊像、いわゆる祖師像を奉安し、向かって左に第2世日朗聖人像を、右に第3世日輪聖人像を安置する。

また、外陣の天井画を大田区在住の川端龍子画伯に委嘱。画伯は、その龍図の完成をみることなく逝去されたが、奥村土牛画伯の指導の下に金子日威聖人が眼を点じて開眼供養をとげた。未完ゆえ龍と判別しがたいが、画伯の遺作として、今も多くの人が訪れる。

なお、旧大堂だが、第14世日詔聖人代の慶長11年(1606)、熱心な法華信者として有名な加藤清正公が、慈母の七回忌追善供養のために建立、間口25間の堂々たる大建築であった。清正公が兜をかぶったまま縁の下を通ることができたと伝える。その壮観さを江戸の人々は「池上の大堂」と称し、これに対して、上野(寛永寺)は中堂、芝(増上寺)は小堂と呼んだという。

旧扁額「祖師堂」は本阿弥光悦筆であった。同堂は、惜しくも宝永7年(1710)に焼失、24世日等聖人代の享保8年(1723)、徳川8代将軍吉宗公の用材寄進で、当時の倹約令に従い間口13間に縮小されて再建された。ちなみに同公は、大岡越前守を普請奉行に、釈迦堂・大客殿・大書院なども建立寄進している。旧祖師堂以下、すべて戦災で焼失した。

境内最奥の、築地塀で囲んだ浄域にあり、宗祖日蓮聖人の御灰骨を奉安する墓塔を廟堂内中央におまつりする。かつては昭和6年の高祖六百五十遠忌に建てられた八角裳階付二重屋根の御真骨堂があったが、これも昭和20年4月15日の空襲で焼失した。昭和54年、宗祖第七百遠忌報恩事業の再建および整備により、宗祖御廟所が完全に復興できたのである。

なお、向かって左の廟堂には第2世日朗聖人の墓塔が、右には第3世日輪聖人の墓塔が安置されている。

境内最奥の、築地塀で囲んだ浄域にあり、宗祖日蓮聖人の御灰骨を奉安する墓塔を廟堂内中央におまつりする。かつては昭和6年の高祖六百五十遠忌に建てられた八角裳階付二重屋根の御真骨堂があったが、これも昭和20年4月15日の空襲で焼失した。昭和54年、宗祖第七百遠忌報恩事業の再建および整備により、宗祖御廟所が完全に復興できたのである。

なお、向かって左の廟堂には第2世日朗聖人の墓塔が、右には第3世日輪聖人の墓塔が安置されている。

宗祖日蓮聖人の御荼毘所跡大宝塔の背後に新設された大切な浄域の一つで、第4世日山聖人以後の歴代貫首をおまつりする。 当山で一番高い所なので、晴れた日には、西方にくっきりと富士山を望むことができる。

宗祖日蓮聖人の御荼毘所跡大宝塔の背後に新設された大切な浄域の一つで、第4世日山聖人以後の歴代貫首をおまつりする。 当山で一番高い所なので、晴れた日には、西方にくっきりと富士山を望むことができる。

なお、左後方に、開基檀越である池上宗仲公夫妻の墓碑がある。

当山の奥庭である。自然の窪地に作庭され、客殿から俯瞰できるという景観が特徴といえよう。池泉は豊富な地下水からの湧き水による。作庭者は、京都・桂離宮や茶道で有名な小堀遠州と伝える。江戸時代、各藩が競って作庭するようになる大名庭園の祖形がここにある。

当山の奥庭である。自然の窪地に作庭され、客殿から俯瞰できるという景観が特徴といえよう。池泉は豊富な地下水からの湧き水による。作庭者は、京都・桂離宮や茶道で有名な小堀遠州と伝える。江戸時代、各藩が競って作庭するようになる大名庭園の祖形がここにある。

そうした大名庭園を除くと、都内の由緒ある庭園としては最大級の広さを誇る。大きな池に洲浜、織部井戸、船付場、鶴島、亀島、魚見岩、太鼓橋などを配し、滝口方面に渓流と渓谷、沢渡り、滝見橋、松濤の滝などが造られている。それらが醸し出す静寂かつ悠々とした雰囲気は何ものにもかえ難い。

桃山期から江戸初期、遠州が活躍した時代は、当山の大復興期にあたり、日惺・日詔・日樹・日遠・日東各聖人らが、加藤清正公親子、徳川家康公側室養珠院(お万の方)、徳川秀忠公乳母正心院(岡部の局)、紀州徳川家、加賀前田家、等の外護・帰依を得て大伽藍が再建され、境内も整備される。そうした重要な時期に作庭されたものである。

この地は、当山の重要な浄域の一つで、日蓮聖人御入滅の折の御荼毘所である。『新編武蔵風土記稿』などによると、かつては2間に3間の御灰堂があって、当初は開基檀越の池上宗仲公が多宝塔を作り、聖人の御余灰を中に盛って奉安したと伝える。

この地は、当山の重要な浄域の一つで、日蓮聖人御入滅の折の御荼毘所である。『新編武蔵風土記稿』などによると、かつては2間に3間の御灰堂があって、当初は開基檀越の池上宗仲公が多宝塔を作り、聖人の御余灰を中に盛って奉安したと伝える。

現在の多宝塔は、第47世日教聖人の主導により江戸芝口講中を本願主として、文政11年(1828)に上棟し、宗祖五百五十遠忌の前年である天保元(1830)年に建立された。大工棟梁(工匠)は当山の御用大工であった小木新七藤原信盛である。内部構造を持つ宝塔形式の建造物としては全国でも殆ど類例がない上にその規模も極めて大きく、華やかな装飾性を有し意匠的にも優れていることから、國の重要文化財に指定されている。

なお、指定名称は「池上本門寺宝塔」であるが、当山では建立当所より「多宝塔」と呼称している。御会式のうち12日および13日午前中のみ開扉される。

総面積1,152坪。地上4階、地下1階。講堂・宴会場・レストラン・団体参拝の宿泊・休憩施設・写真室・駐車場などを完備。また、小堀遠州の造園による池泉回遊式の名園である松涛園を擁する。

総面積1,152坪。地上4階、地下1階。講堂・宴会場・レストラン・団体参拝の宿泊・休憩施設・写真室・駐車場などを完備。また、小堀遠州の造園による池泉回遊式の名園である松涛園を擁する。

本殿

本殿

昭和20年4月15日の空襲で灰燼に帰した釈迦堂を再建したのが本殿であり、場所は、旧祖師堂の左隣から境内の奥の方へ移した。開堂供養大導師は第80世金子日威聖人。昭和44年完成。現代的な鉄筋コンクリート造の仏堂建築として評価が高く、その後、各地で当堂を模す例が増えている。

昭和20年4月15日の空襲で灰燼に帰した釈迦堂を再建したのが本殿であり、場所は、旧祖師堂の左隣から境内の奥の方へ移した。開堂供養大導師は第80世金子日威聖人。昭和44年完成。現代的な鉄筋コンクリート造の仏堂建築として評価が高く、その後、各地で当堂を模す例が増えている。

正面内陣には、久遠の本師釈迦牟尼仏坐像と、本化地涌の四大菩薩立像、ならびに大堂尊像を模刻した祖師像をまつる。仏教美術協会(日本を代表する仏像制作グループ)の諸師が彫刻したもので、いずれも現代の仏像を代表する作品である。ちなみに、釈迦仏の胎内には、インドのガンジー伝来で故ネール首相より寄贈された釈尊の真舎利2粒が奉安されている。

なお、古くからの釈迦堂は幾度となく罹災、天正年間の再建堂も宝永7年(1710)に焼失、第25世日 聖人代の享保15年(1730)、徳川8代将軍吉宗公が御母深徳院殿の追福のために再建した。旧扁額「釈王殿」は伏見宮親王宸筆であった。また、旧一尊四士四天の尊像は、伝運慶作、日蓮聖人御開眼であったという。

落慶供養大導師は第80世金子日威聖人

- 間口25.2メートル 奥行50.4メートル

- 1270.08平方メートル 棟高14.4メートル

- 鉄筋コンクリート造 寄棟造裳階付 本瓦葺

- 木造釈迦如来像 阿井瑞吟師作

- 木造上行菩薩像 先崎栄仲師作

- 木造無辺行菩薩像 西山如拙師作

- 木造浄行菩薩像 森 大造師作

- 木造安立行菩薩像 野坂法山師作

- 木造祖師像 野坂法山師作

〔備考〕

ちなみに、宝永7年に焼失した釈迦堂は、復歴第16世日樹聖人が寛永6年(1629)に再建した堂であった可能性がある。その堂は『新編武蔵風土記稿』によると、影堂つまり祖師堂のことだが、既に慶長11年(1606)、加藤清正公が池上大堂(祖師堂)を再建しているからである。

経蔵

経蔵

最初の経蔵がいつ建てられたか未詳だが、『新編武蔵風土記稿』によると、宝永7年(1710)焼失、享保2年(1717)第24世日等聖人が徳川御三家水戸綱條公を大檀那に再建したと伝えられている。

最初の経蔵がいつ建てられたか未詳だが、『新編武蔵風土記稿』によると、宝永7年(1710)焼失、享保2年(1717)第24世日等聖人が徳川御三家水戸綱條公を大檀那に再建したと伝えられている。

現存堂は、前掲本により、第34世日謙聖人が日蓮聖人第五百遠忌の天明元年(1781)に再建を発願し、3年後の同4年(1784)、松平周防守室浄心院智光妙受日成禅尼と松平播磨守室遠紹院妙道日養大姉を本願主として再々建したという。当初の棟札は伝わらないが、堂内の柱には、江戸後期に広範囲な周辺地域の寄進者の名が刻まれ、また、銘札によって、第74世酒井日慎聖人代の昭和7年に棟梁小木新七薫雄が営繕したことがわかる。

独立した堂宇のため、幸いにも昭和20年4月15日の空襲の際も、五重塔・多宝塔・総門などと炎上を免れた。

江戸中期の本格的かつ大型の経蔵で、全国的にも注目される。なお、堂内の輪蔵には、天海版一切経が架蔵されていた(別所に保管・大田区文化財)。

総欅造 瓦棒銅板葺(当初は本瓦葺) 総高11・33メートル 堂内に輪蔵を設置 天海版一切経を架蔵

江戸幕府2代将軍徳川秀忠公の武運長久・病気平癒を当山に祈願した秀忠公の乳母岡部局(大姥局、法号は正心院日幸)が願主となり、秀忠公が建立・寄進した建物で、慶長12年(1607)に上棟、翌13年4月に落慶供養を修している。関東に現存する最古の五重塔である。

江戸幕府2代将軍徳川秀忠公の武運長久・病気平癒を当山に祈願した秀忠公の乳母岡部局(大姥局、法号は正心院日幸)が願主となり、秀忠公が建立・寄進した建物で、慶長12年(1607)に上棟、翌13年4月に落慶供養を修している。関東に現存する最古の五重塔である。

本塔の普請奉行は後に幕府老中を勤めた青山伯耆守忠俊、作事棟梁は秀忠公の作事を数多く手がけた幕府御大工鈴木近江守長次である。当初、大堂の右手前、現在の鐘楼堂と対の位置に建てられたが、元禄15年(1701)から翌年にかけての大修理の際に現在地へ移築された。

平成9~13年、日蓮聖人立教開宗七百五十年慶讃記念事業の一つとして、解体修理が施された。中近世過渡期の五重塔として貴重な特徴を有しており、国の重要文化財に指定されている。

なお、五重塔は毎年4月第1土日に行われる五重塔特別祈願において開扉される。

木造心柱と彫刻部は檜材 四天柱・側柱などの主要部は欅材

初層二層は本瓦葺 三四五層は銅板瓦葺(当初は本瓦葺)

総高約31メートル(基壇の計測位置による) 塔高29・37メートル 方三間五層塔 和様と唐様の折衷様式

立教開宗750年慶讃事業の一環として、平成13年に完成。本門寺が格護している数々の霊宝を永代に亘って保全する。通常、毎週日曜日に展示品の観覧が出来る。

立教開宗750年慶讃事業の一環として、平成13年に完成。本門寺が格護している数々の霊宝を永代に亘って保全する。通常、毎週日曜日に展示品の観覧が出来る。

共に昭和20年4月15日の空襲で灰燼に帰し、三門は同52年に再建、仁王尊は同54年に新造された。

共に昭和20年4月15日の空襲で灰燼に帰し、三門は同52年に再建、仁王尊は同54年に新造された。

三門は山門とも称されるが、正式には三解脱門の略。中心伽藍へ入る重要な門であり、三種の解脱(さとり)を求める者だけが通れる。多くは重層の仁王門とする。例年、盛大に厳修されるお会式の、お逮夜(10月12日夜)の万灯行列が支障なくくぐれるよう、通常より下層の桁と梁の高さを上げてある。扁額「長栄山」は第80世金子日威聖人の揮毫になる。ちなみに「栄」の字は旧字だが、伝統的な慣習で、火伏せのため、冠りを「火」2つでなく「土」2つとしてある。

なお、旧三門は、慶長13年(1608)に徳川2代将軍秀忠公が五重塔と共に建立。桃山期の豪壮な門として旧国宝に指定されていた。『新編武蔵風土記稿』は、それ以前の門を、天文年間(1532-55)第9世日純聖人造立と伝える。旧扁額「長栄山」は本阿弥光悦筆になり、関東三額の一つであった。ちなみに秀忠公は、大客殿の正面にあった六足門も建立寄進している(共に戦災で焼失)。また、旧仁王尊だが、宗論による古川薬師(大田区安養寺)からの勝利尊像で、上田一族の寄進になり、和銅3年(710)行基菩薩作と伝える古像であったという。

鉄筋コンクリート造 入母屋造 重層門 本瓦葺 棟高17・2メートル 間口16・4メートル 奥行6・4メートル

仁王尊 木造 総高3・6メートル

日朝堂

日朝堂  微妙庵

微妙庵  鐘楼堂

鐘楼堂

第17世日東聖人の代、加藤清正公の娘で御三家紀州藩祖徳川頼宣公の正室となった瑤林院が、正保4年(1647)に寄進した。その後、正徳4年(1714)、第23世日潤聖人の代に改鋳されたが、当初の銘文が残っている点は貴重である。昭和20年4月15日の空襲で火をかぶり、一部に亀裂と歪みが生じたため、現在は傍らに仮安置している。

第17世日東聖人の代、加藤清正公の娘で御三家紀州藩祖徳川頼宣公の正室となった瑤林院が、正保4年(1647)に寄進した。その後、正徳4年(1714)、第23世日潤聖人の代に改鋳されたが、当初の銘文が残っている点は貴重である。昭和20年4月15日の空襲で火をかぶり、一部に亀裂と歪みが生じたため、現在は傍らに仮安置している。

江戸前期の代表的な形態を示し、その雄大かつ豪快重厚な作風は、都内第一級のものといえる。また、縦帯の銘文を、筆順に随った篭字彫りとする。

江戸時代・正保4年(1647)

総高2・95メートル 口径1・7メートル 青銅鋳造

此経難持坂

此経難持坂

熱心な法華信者で築城家としても有名な、加藤清正公の築造寄進になる。同公は、慈母の第七回忌にあたる慶長11年(1606)、その追善供養のため、祖師堂を建立寄進し、併せて寺域も整備しているので、その折の築造と考えられる。第14世日詔聖人のときである。第22世日玄聖人代の元禄年間(1688-1704)に大改修されているが、清正公当時の原型を残す貴重な石造遺構である。

熱心な法華信者で築城家としても有名な、加藤清正公の築造寄進になる。同公は、慈母の第七回忌にあたる慶長11年(1606)、その追善供養のため、祖師堂を建立寄進し、併せて寺域も整備しているので、その折の築造と考えられる。第14世日詔聖人のときである。第22世日玄聖人代の元禄年間(1688-1704)に大改修されているが、清正公当時の原型を残す貴重な石造遺構である。

なお、名称の由来は、『妙法蓮華経』見宝塔品第十一、此経難持の偈文96字にちなむ。すなわち、末法の世に法華経を受持することの至難を忍び、信行することの尊さを石段を上ることの苦しさと対比させ、経文を読誦しつつ上れば自然にのぼれる、と言い伝えられている。

桃山時代・慶長年間(1596-1615)九十六段の石積参道

俗称「子持ち石」(相州産・現在採石中止)

本門寺境域の入り口に建てられている高麗門形式の門である。元禄年間の建築と伝えられるが、建物の特徴的に矛盾はない。大本山の寺格にふさわしくその規模は極めて大きい。

本門寺境域の入り口に建てられている高麗門形式の門である。元禄年間の建築と伝えられるが、建物の特徴的に矛盾はない。大本山の寺格にふさわしくその規模は極めて大きい。

門には、寛永4年(1627)本阿弥光悦の筆になる扁額「本門寺」(複製品、原品は霊寳殿に収蔵されている)を掲げる。

永らく素木の門として親しまれてきたが、平成30年に日朗聖人七〇〇遠忌慶讃事業により行われた保存修理において、塗装痕跡調査に基づいて建立当初の黒門としての姿を復原した。

江戸時代・元禄年間(1688-1704)

総高6・5メートル 素木の総欅造 切妻屋根 銅板葺(当初は瓦葺)

日蓮宗宗務院

日蓮宗宗務院

日蓮宗の中央行政機関で、全国の日蓮宗寺院の統括をはじめ、海外布教や現代宗教研究・僧風教育など様々な活動を行っている。

日蓮宗の中央行政機関で、全国の日蓮宗寺院の統括をはじめ、海外布教や現代宗教研究・僧風教育など様々な活動を行っている。

公式サイトはhttp://www.nichiren.or.jp/