葬儀編

葬儀と告別式は同じですか?

違います。日蓮宗の葬儀は、個人の魂を安らかに霊山浄土へ旅立たせる聖なる宗教儀式です。それに対して告別式とは、生前に故人とご縁があった人達が、故人に最後のお別れを告げる、単なる「お別れ会」です。

告別式の最初は、ルソーを日本に紹介した思想家中江兆民(1847~1901)であると言われています。無宗教者であることにこだわりを持っていた彼は、咽頭癌で余命一年と医師に宣告された時に、葬儀は必要ないという本を出し、ベストセラーとなります。彼の死後、近親者が彼の意志に従い葬儀は行われませんでしたが、その代わりにお別れをする告別式を行いました。

ここで言えることは、葬儀とは、亡くなったご本人を霊山浄土へ導く宗教儀礼であると同時に、残された遺族や縁者に対しても、心の区切りをつける大切な式典でもあると言う事です。このことを檀信徒の皆さんにお伝えください。

位牌とは?

お位牌とは、死者の霊を祀るために法号(戒名)や亡くなった日(命日)などを記した木牌のことです。中国の後漢時代、儒教で生前の官位や姓名を記した板に神託したものが、仏教でも用いられるようになったと考えられます。

亡くなってから七七日忌(四十九日忌・満中陰)までは白木で仮のお位牌を祀り、その後は漆塗りなどの本位牌(黒位牌)に取り替えます。これは、柔道で白帯から黒帯に昇段するというイメージだとお伝えすると良いと思います。

このお位牌は、故人の魂が宿る「依代」(よりしろ)となる大切な仏具ですから、お位牌を移動する時や、手渡すときには、上部を掴むのではなく、下部の蓮台を両手で持つよう心がけて下さい。檀信徒の皆さんは、そういうちょっとした行為に気がつくものです。

享年・行年・没年

亡くなった方の年齢を表す言葉として「享年」(きょうねん)「行年」(ぎょうねん)「没年」(ぼつねん)があります。

まず「享年」の享とは、授かるという意味ですので、天から授かった年を表します。

それに対して「行年」は、この世で行を積んだ年数という意味ですので、「享年」も「行年」もほぼ同じ意味となります。

ただ、一般的に表記する場合、享年の場合、「享年六十」と最後に「歳」を入れず、行年は「行年六十歳」と「歳」を入れることが多いようです。

これに対して「没年」は、「享年」や「行年」のような宗教的な色合いは薄く、単に亡くなった年次という意味が強くなります。

墓碑やお位牌にどの言葉を使うのか、地域性やお寺の方針、伝統にもより違っているようですので、ご住職に確かめてから、檀信徒の皆様にはお伝えするとよいと思います。

数え年と満年齢

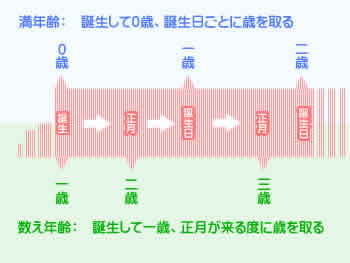

最近では満年齢が当たり前になっていますが、仏教では、数え年を基本としています。

まず、満年齢ですが、ご存知の通り、赤ちゃんが生まれると、その子の年齢は0歳で、それから誕生日を迎える度に一つずつ年齢が増えていく数え方です。国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合、昭和二十四年に制定された「年齢のとなえ方に関する法律」に随って、満年齢が義務化され、満年齢が通例となりました。

他方、数え年では、生まれた時、赤ちゃんは一歳であり、次に誕生日でなくお正月が来る度に年齢を一つずつ増やしていきます。ですので、数え年は満年齢に比べ、1~2歳年上となります。

仏教が満年齢ではなく数え年を採用するのは、お母さんのお腹で命が成長する期間も含めるからだと言われています。お母さんのお腹の中で命が宿り、所謂十月十日、赤ちゃんとして無事に生まれるまでの成長時間もカウントするので、生まれた赤ちゃんは一歳なのです。仏教の命に対する深い思慮が窺われます。

法号

俗に戒名と言われるものは、日蓮宗では「法号」(ほうごう)と言います。

現在では、仏様のお導きを頂けるよう、亡くなった後に、住職が法号をつける事が多くなりました。(生前につけて頂く場合は、逆修(ぎゃくしゅう)といい、墓誌に彫る場合も赤字にすることが多い)

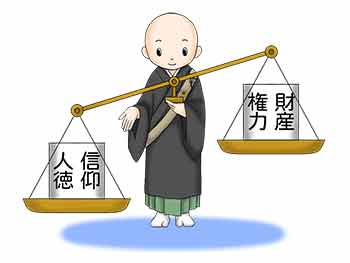

元来は仏様のお弟子となった証として授けられたので、身分の差はなく、どのような人でも二文字だけでした。その後、時代を経るにつれ、社会に貢献した人や信仰の篤さ、身分の上下などにより、院号や文字数が付加されていきました。その位も「信士」(しんじ)「信女」(しんにょ)、「居士」(こじ)「大姉」(だいし)などが使われ、差別化が進んだのです。

それでも法号とは仏様の弟子である証しですから、日頃からの信仰の篤さ、その人柄やお寺や社会への貢献度などにより授けるもので、決して世俗の地位や権力によるものではないということを覚えておいて下さい。

法号:日蓮宗

戒名:禅宗系・浄土宗・天台宗・真言宗

法名:浄土真宗

- 水子(すいし)

- 流産、死産の子(男女ともに水子という)

- 嬰子・嬰女(ようじ・ようにょ)

- 生まれた年に死亡した子(男は嬰子、女は嬰女・以下男女の別は省略)

- 孩子・孩女(がいし・がいにょ)

- 二・三歳の男女

- 童子・童女(どうじ・どうにょ)

- 四歳より十四歳までの男女

- 信士・信女(しんじ・しんにょ)

- 十五歳以上の法華経の信仰に入った男女

- 居士・大姉(こじ・だいし)

- 成年以上の男女で、信仰篤く宗門(または寺門)に功労のあるもの、或いは社会活動に功績高きもの。いわば、学・徳・財にすぐれたものに授与される

- 法師(ほっし)

- 所化(教えを受ける人)・学生等の未だ教師となっていない僧

- 法尼(ほうに)

- 普通の比丘尼

- 上人(しょうにん)

- 能化(教えを授ける人)・教師級の僧

- 大法尼(だいほうに)

- 高徳の比丘尼

- 聖人(しょうにん)

- 六老僧・派祖等に用い、一般には遠慮することになっている。

- 大聖人(だいしょうにん)

- 宗祖のみに用いる

天国ではない

有名人が亡くなると、盛大な葬儀が行われ、親交の深かった芸能人が弔辞を読み上げる場面がテレビに流れることがあります。その時、涙ながらに「天国から見守って下さい」と結びの言葉を言う人がいますが、「それはマズイだろう」と見る度に思います。なぜなら「天国」に行けるのはキリスト教徒だけだからです。

少なくとも仏教徒が行くのは、浄土(仏国土)です。また浄土にも種類があり、浄土宗系の方は阿弥陀様のいる「極楽浄土」(西方浄土)、そして日蓮宗の我々は、お釈迦様がいらっしゃる「霊山浄土」(りょうぜんじょうど)、または「寂光土」(じゃっこうど)なのです。

これを飛行機で海外へ旅立つ人に例えてみましょう。人が亡くなると葬儀を行いますが、これは霊山浄土行きの飛行機に乗るための搭乗手続に例えられます。そして法号というチケットをもらい、無事、目的地の霊山浄土へ向かう事が出来るのです。なので、行き先は天国ではありません。

忌日と年回

忌日は初七日から七七日忌(四十九日忌・尽七日忌じんしちにちき)まで七日目ごとのほか、百箇日忌があります。

年回は、亡くなった翌年が一周忌、亡くなった年含め三年目(一周忌の翌年)が第三回忌、以下第七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌(二十五回忌)・二十七回忌・三十三回忌・三十七回忌・四十三回忌・四十七回忌・五十回忌を数え、あとは大体五十年をおって数えます。

年忌の法要は追善供養としてされるものですから、年忌にこだわる必要はなく、歳々、月々、日々、時々、いつでもその「時」です。

日蓮宗のポータルサイトでは、亡くなった方の命日・誕生日などを入力すると、その忌日表・年回表を自動で作成するサイトを公開しています。是非、ご活用下さい。

阿仏房の子、藤九郎守綱は父の一周忌にその舎利を身延山に分骨し、翌年、第三回忌にあたる弘安3年7月2日に再び身延山に登詣しています。日蓮聖人はこの追善の功徳を千日尼に宛てたお手紙の中でたたえております。その他にも、年忌の回向の例があり、日蓮聖人が年忌の追善を行われていたことを知ることができます。

中陰

亡くなった日から七七日(四十九日忌)までの期間を中陰(ちゅういん)、または中有(ちゅうう)と言います。この中陰の期間は、死んでもいない、生きてもいない状態で、人が生まれるまで時が必要なように、死ぬ場合も時間が必要だという考え方です。

仏教では、この時期に七日ごと七回の裁判を受けるとされていることから、その遺族は亡くなった日から数えて七日目ごとに忌みの行事や追善の供養を修するのです。

またこの期間を<忌中>と言い、四十九日を<忌明け>と言います。

日蓮宗のポータルサイトでは、亡くなった方の命日・誕生日などを入力すると、その忌日表・年回表を自動で作成するサイトを公開しています。是非、ご活用下さい。