荘厳編

荘厳とは?

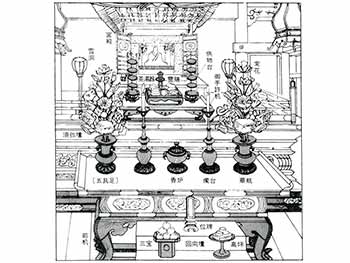

本堂やお仏壇にいろいろな仏具を配置し、飾り捧げることを「荘厳」(しょうごん)と言います。荘厳には、灯明やお花などの三具足(みつぐそく)やお供物など様々な種類があり、どこに配置するかなど一定のルールがあります。

ただ、ルールに従って配置する時でも、その基本となることは「中心」「均等」「直線」の三つです。

「中心」とは、ご本尊と住職が礼拝する礼盤(らいはん)を結ぶ直線を指します。本堂の中心線と言い換えてもいいと思います。その中心線を意識して、仏具やお供物などを「均等」に配置するのです。常に正面からご本尊を見て左右均等に配置し、左右に偏りがないように気をつけるとよいと思います。ただ左右均等になったようでも、前後に位置がずれていたりしてはせっかくの荘厳が台無しになってしまいます。均等に配置すると同時に、横から見ても「直線」になるように気をつけると、一段とグレードアップした荘厳となります。

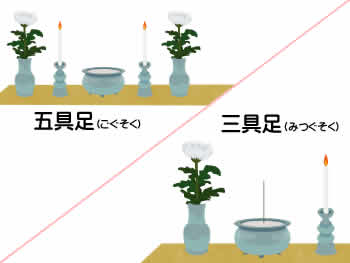

三具足

ご本尊や仏様の前にお供えする荘厳具として、必ず灯明・香・供花の三つをお供えします。これを三具足(みつぐそく)と言います。本堂など大きい前机があるような場所では、灯明一対と香、そして供花一対が揃う五具足(ごぐそく)となります。

三具足或いは五具足には決められた順番があり、どちらの場合でも正面には必ず香(香炉)を配置します。三具足の場合は、向かって右横に灯明、左横に供花を飾ります。五具足の場合は、香を中心にしてその脇に一対の灯明、そしてその更に外側に一対の供花を配置します。

三具足や五具足を配置する場合、中心・直線・対称が大切となります。つまり、香炉はご本尊や仏様の中心に合わせ、左右の灯明や供花を均等に、直線で配置するのです。荘厳具を綺麗に揃えることは、玄関で履き物を揃えることと同じで、自らの心を整える事にも繋がります。また、綺麗に荘厳し終えたあと、合掌礼拝することが習慣となれば、尚更良いと思います。

供花

本堂をお参りする方の目に真っ先に止まるモノは、供えられたお花ではないでしょうか。仏様に供えられた四季折々の花(供花・くげ または きょうか)は、それを見るだけで心が和み、清浄な気分となるものです。

この供花には三種類の飾り方があることをご存知でしょうか?。まず、仏様に花の正面を向ける「向上相」、花を左右からも見られるように八方へ向ける「向中相」、お参りする人に花の正面を向ける「向下相」です。

通常は「向下相」でお飾りしていることと思います。それは綺麗な供花で仏様をお飾りすると同時に、お参りをする方の心に「この花のように清らかな心を持って下さい」と願う気持ちが込められているからです。

それ故、この供花がしおれていないか、枯れていないかなど、殊更、気を遣う必要があります。また、トゲのある花、強い匂いを放つ花、彼岸花のように毒のある花、細かく散らばってしまうような花は、仏様を荘厳する供花としては相応しくないので避けた方が良いと思います。

正式には、本堂にお供えする花を仏教読みで「供華」(くげ)、ご遺体に備える花を「供花」(きょうか)と読み、区別します。しかし、両方とも「供花」(きょうか)を使っている場合もありますので、花屋さんに注文する時などは注意して下さい。

菅原道真が仏教法会を詠じた詩に次の様な漢詩があります。

「香は禅心よりして火を用ゐることなし 花は合掌に開けて春に因らず」『和漢朗詠集』

(心静かに瞑想していると、火を焚かずとも香のような香りが漂うモノです。同じように春が来て花が咲くように合掌するとその心に花が咲くものなのです)

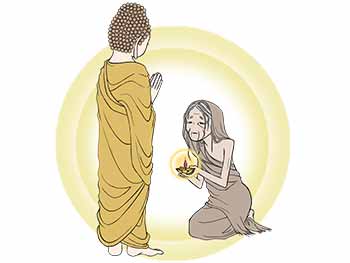

ロウソク

仏教では必ずロウソクなどの灯明を捧げます。これは灯明の光りによって暗闇が明るく照らされるように、仏様の知恵により人々の迷いや苦しみである心の闇を照らし救済する象徴として、灯明を献じるのです。

またこの灯明は、仏様に捧げるとともに、その姿は私たちに人としての生き方を教えてくれています。ロウソクは黙黙と自分の身を燃やしながら、周囲を照らしています。その小さな光りは僅かな光りのようですが、周囲が暗ければ暗いほど際立ち、光り輝くのです。殊に暗闇の中で彷徨っている人にとって、何よりの目標となり、指針となる小さくとも優しい光りなのです。仏様の知恵を象徴するロウソクですが、仏様は捧げた私たちに、ロウソクに学べ、ロウソクに習えと無言で語りかけているのではないでしょうか?

なお、ロウソクの火を消すときは、口で吹き消してはいけません。ロウソク消しを使うか、手であおいで消すとよいと思います。

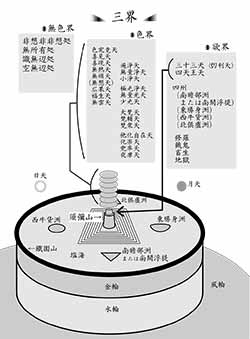

須弥壇

本堂の中心、ご本尊をお祀りしている台を須弥壇(しゅみだん)と言います。

お釈迦様のいらっしゃったインドでは、暑い時期には毎日気温が50度近くまで上がります。その北方に高々とそびえ、真っ白な万年雪をたたえるヒマラヤ山脈には、必ずや神々が住んでいるに違いと信じられていました。同様に仏教でも、仏様達は想像上の山「須弥山」にいらっしゃると考えられました。この「須弥山」を模したものが「須弥壇」です。

浄域である寺院の、更に聖域である本堂の、最も聖なる場所が須弥壇の上となりますので、大曼荼羅ご本尊を奉安し、諸仏や宗祖像を安置するのです。

仏飯膳(ぶっぱんぜん)

仏様にお供えする食事を「仏飯膳」と言います。

「我が家の朝食は、パンなんです。だから仏様にも食パンを差し上げています。だって仏パンっていうでしょ?」

冗談とも本気とも取れる話を聞いたことがあります。

「一番新しい物・精進であるもの・ネギやニラなど匂いのするものは避ける」など、旧来通りの仏飯膳をお供えしたいと思いますが、確かに食文化が多様化している現在、難しい場合もあると思います。しかし「生きている大切な人と同じように考える」という基本だけは決して外さないで下さい。ですから、新しいものや旬のものを差し上げ、決して残り物・余り物を差し上げることはしません。そして朝、供えた仏飯膳は傷む前に下げ、大切に頂戴します。

私達寺族は「仏飯を食む」という、仏様へ供えられた食べ物を分けて頂く立場にあるということだけは、忘れないで下さい。

三方(さんぼう)

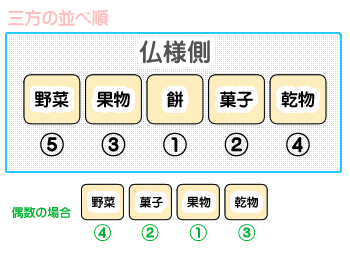

仏様のお供物を差し上げる時に使われるのが三方という台です。

元は神道で神様へお供物を捧げる時に使われていましたが、寺院でも使われるようになりました。檜などの素木(しらき)で出来ていて、折敷(おしき)と呼ばれる縁のあるお盆に、眼像(くりかた)という宝珠型の穴が三箇所開いた台座がついているため、三方と呼ばれます。

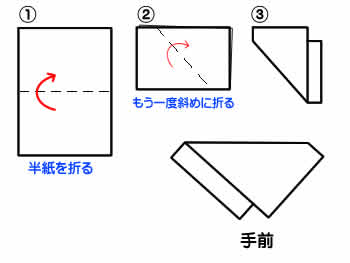

気をつけなければいけないことは、三方には前後があることです。折敷の縁を留めている綴り目(黒い部分)が手前側になります。これは万が一、折敷が弾けて、仏様に害が及ばぬように配慮しているためです。

また、この三方自体が器ですので、お供物の下に紙などは敷きません(お団子や野菜・果物などの濡れものの場合は敷いても構いません)。

塔婆

塔婆(とうば・または卒塔婆そとうば)の起源は、お釈迦様の遺骨を納めた仏塔です。それは古代インド語でストゥーパと呼ばれ、時の権力者はその威光を示すため、多くの仏塔を造りました。このスゥーパが中国で漢字に当てられ、卒塔婆(塔婆)となり、仏教と共に日本に広がりました。その伝来過程で地域に合わせて形が変化した仏塔は、日本各地で見られる五重塔となりました。しかし、大きい五重塔を建てるには財力も権力も必要です。そこで追善供養のために五重塔を模した木板が作られ、塔婆として定着しました。

さて、もし檀信徒の方に、なぜ塔婆を奉納するのかと聞かれたら、亡くなった方に捧げる「手紙」だと伝えて下さい。

卒塔婆には、お題目の他に、宛名である亡くなった方の法号と何を願うかと言う内容、その日付と差出者の名前を記します。そして最後に仏様の前で読経供養して、謂わば切手を貼り付るのです。

塔婆は亡くなった方へ想いを綴った「手紙」なのです。

綿帽子

冬の時期には、日蓮聖人像に綿帽子をお掛けする習慣があります。

日蓮聖人は、文永元(1264)年11月11日、千葉県鴨川の小松原という場所で、武装した念仏衆徒に襲撃されました(小松原法難)。その場でお弟子ら数名が殉死し、日蓮聖人自身も太刀で額を斬られる深手を被られました。そのご法難を偲んで、日蓮聖人の傷が寒さで痛まぬように綿帽子をお掛けするのです。綿帽子が紅白の場合は、滲んだ血を表す赤を下に白を上にしてお掛けします。

お掛けしている時期は地域により若干違いがありますが、小松原法難である11月11日前後から、翌年4月28日の立教開宗会頃までです。

樒(しきみ)

関西地方の葬儀では生花の代わりに樒(しきみ)を見かけることがあります。同じ常緑高木の榊(さかき)と間違えられることもありますが、樒は葉が厚く密集していて「香の木」と言われるほど強い香りがします。一方、神社で神事に使われる榊は、平たく、香りは殆どしません。

この樒は、3~4月頃咲く花が、天竺に咲く青蓮華に似ていると言われたことから中国で珍重され、かの鑑真和上が唐から日本に持ち込んで広まったと伝えられています。

樒の樹皮と葉を乾燥させたものは、抹香やお線香の原料として加工されるなど、香木がない日本では古くから使われて来ました。また植物として唯一、「毒物及び劇物取締法」で劇物の指定を受けるほど毒性を持ち、香りが強いことから、土葬した墓地を野獣に荒らされないために植えた歴史もあるようです。

仏具の手入れ

漆塗りの仏具は、肌にもやさしい柔らかなフランネル(紡毛糸織)をぬるま湯に浸し、汚れが酷い時は中性洗剤を少し垂らして、固く絞って汚れを拭き取り、乾いてから仏具店販売のつや出しフキン、またはシリコンクロスで磨きます。あるいはつや出しワックスを染み込ませたネルでツヤを出します。

付着したローソクは、ローソクの上にティッシュと雑巾を置き、上から熱湯をかけると流れしみだします。どちらにせよ、塗られた漆の質にもよりますので、必ず事前に見えない場所で傷まないか確認をしてから行って下さい。

金箔は擦ると薄くなってしまいます。掃除は毛バタキで埃を払う程度にし、本格的な手入れは専門店に委託すると良いでしょう。金箔についたヤニはアルカリ電解水で落とすと効果的なようです。