Q&A

- なぜ宗派がいろいろとあるのですか?

- 勤行をしなければいけませんか?

- 心があれば形にとらわれなくてもいい?

- 信仰心がありません

- 他宗や神社にお参りしてもよいのでしょうか?

- お寺の生活スタイルに戸惑うことが多いのですが

- そもそも寺庭婦人って何ですか?

- 追悼・慰霊・哀悼

- 仏教で蓮が多いのはなぜですか?

- 正座でしびれるのですが

- 仏壇について聞かれることがあります

- お寺を追い出される人がいるとは本当ですか?

- 人と話すのが苦手です

- ホームレスや他宗教の訪問販売への対応はどうすればいいでしょうか?

- 檀信徒から「日蓮聖人は自分の教えを広めるために、他宗を批判ばかりしていたんですね」と言われました。どう説明したらよいでしょうか?

- 檀信徒の世代交代で行事の参加者が減って困っています

- 日蓮宗について学べる教材があれば教えて下さい

Q&A

なぜ宗派がいろいろとあるのですか?

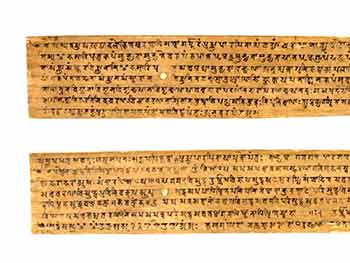

お釈迦様は、聞く人の性格や理解度、立場を考え、様々な例えを交えて、その人がわかるように教えを説きました。お釈迦様が亡くなった後、お弟子たちはお釈迦様の言葉を忘れてはいけない、間違ってはいけないと集い、「私はこう聞いた」(如是我聞)と互いに発表し合って、訂正・補完した結果がお経となりました。

そのお経は、当初はインドの伝統に沿い、記憶した師匠から弟子に口伝で広がっていきますが、紀元前後から古代インド語の文字に起こされ、各地に広まり、中国に伝わったお経は、中国語(漢語)に翻訳されました。

しかし、同じお釈迦様の教えでも、話した時期も、話した相手も、話していた状況も違うお経が、一気に中国に入って来たので、その内容はバラバラで、矛盾さえあり、整理する必要がありました。

そのため、どのお経を中心に据え、どう優劣をつけるべきか議論・検討された結果が、宗派の違いとなっていったのです。

勤行をしなければいけませんか?

勤行(ごんぎょう)とは、仏様の前でお経を挙げることです。

勤行は、お寺では大体決まった時間に行います。朝は早朝4~6時頃、夕方は日の暮れる16~18時頃に多く行われています。勿論、住職とともに朝・夕の勤行を本堂で一緒に行う事が、理想的ですが、なかなか時間がとれない現実もあるかと思います。住職が朝勤をしている間に子供を起こして、朝食とお弁当を用意し、ゴミを出してという方もいらっしゃると思います。

しかし、忘れてならないことは、お寺の中心は、あくまで本堂に奉安するご本尊です。ご本尊を護持することがお寺としての責務であり、それをないがしろにすることはお寺にいることを否定することでもあります。住職とともに勤行せずとも、お経が読めずとも、ご本尊を大切にするという芯だけはぶれることなく、しっかりと保つことが何より大切なのだと思います。

心があれば形にとらわれなくてもいい?

お釈迦様は教えを言葉にされました。仏教は言葉から始まったのです。それが文字に置き換えられ、お経が生まれました。文字だけでは伝わらない部分は作法というカタチを取りました。これが儀式となりました。文字とカタチの両輪でお釈迦様の心を伝えようとしたのです。

『法華経』では、カタチも心も本質的には等しく、互いに作用するものだと説いています(十如是)。

心があるがカタチがない場合は「形無し」、カタチはあるが心が無い場合は「形骸」と言います。心はカタチに現れ、カタチは心に作用します。どちらかではなく、双方兼ね備えることが大切であり、片方が整えば次第に双方兼ね備わっていくものなのだと思います。

信仰心がありません

時折、寺庭婦人の方からこのような悩み事が寄せられます。

お寺で育った寺族であるならまだしも、一般のご家庭からお寺に嫁ぎ、いきなり檀信徒の見本のようになれという方がそもそも無理だというものです。

そこで一つアドバイスをさせていただけるのなら、毎日一度は必ず、出来れば同じ時間に一人で本堂のご本尊に向かい、心静かに合掌し、お題目を何度か唱えてみて下さい。

最初は小さな声でも、心の中だけでも構いません。内緒でご本尊に自分の悩みを打ち明けたり、愚痴をこぼす合掌でも構いません。ただ、どんなに忙しくとも必ず毎日一度は一人でご本尊に向かって合掌し、お題目を唱える時間を作って下さい。これをまずは3ヶ月続けてみて下さい。

信仰というのは、ダイエットに似ています。

いきなり絶食しても一時的に体重が減るだけで長続きしません。リバウンドさえおきます。毎日、少しのお題目だけでも繰り返して行っていくと、自然とそれが心と身体に積み重なり、徐々に体重が減ることと同様、ご自身が変わっていきます。

他宗や神社にお参りしてもよいのでしょうか?

日蓮宗では、過去のある時期、他の宗派寺院や神社などに参詣するだけでなく、他宗の信者とも付き合いを断っていた歴史があります。中世では特に厳しく、お寺ばかりか、信者であっても他宗の人と交流することさえ制限していたのです。

しかし、社会の一員として全く他宗の寺社と関係を持たずに生活することは困難ですし、そのような厳しい時代であっても、実際の生活に困らぬように折り合いをつける規定もありました。例えば、知人の葬式や村祭りで他宗の寺社に行く事は、あくまで「世間的な付き合い」や「公的な役目」としてであって、宗教行為でなければ容認されていたのです。

『法華経』は、開会と言って全てを包含する教えでありますし、日蓮聖人も大曼荼羅ご本尊に、守護神として天照大神や八幡神を列しておられます。寧ろ、数多くの寺社仏閣を訪れ、歴史を学び、心を養い、振り返って自らのお寺をより良くするための養分とすることは大切なのではないでしょうか?

お寺の生活スタイルに戸惑うことが多いのですが

子供の頃からお寺で育った人ならばまだしも、一般の人がお寺に嫁いだ場合、生活の変化に戸惑うことも多いと思います。特に聞かれるのが、プライベート空間に第三者が入ってくることや、様々な人の視線を気にする必要があることだそうです。

お寺は、修行の場と生活の場が混在しています。聖と俗・パブリックとプライベートが交じり合っているのです。

そこで提案としては、「檀信徒の目線を持ち、しっかりと分ける」ことだと思います。

まず檀信徒がお寺に求めるものは何でしょうか?

例えば、年回法要に来た人が、子供の靴が散乱した玄関を見てどう思うでしょうか? 応対した人が黄色いジーパンを履いて出てきたらどうでしょうか? ゴルフコンペでもらったトロフィーが飾られていたらどう思うでしょうか?

聖と俗が混在しているお寺だからこそ、意識してしっかりと区別することにより、オン・オフの切り替えがしやすくなると思います。

そもそも寺庭婦人って何ですか?

お寺には家庭はありません。こう云うと、え?と思われる方もいらっしゃると思います。

まず前提として住職を始め僧侶は、出家者です。「出家」とは、この世のよしなしごとを表す「家」を捨て、仏道だけに専念することですので、一般の人を指す「在家」の人とは対照的な存在です。その覚悟と証を周囲と自らに誡めるために、名前を変え、頭を丸めているのです。

ところが明治5年、太政官布告という法律が出され「これより僧侶の肉食・妻帯・蓄髪等勝手たるべし事」となったことから、「公に」妻帯が出来るようになりました。これ以降、お寺の世襲化が着実に進み今日に至ります。それでも、住職は出家者であると言う本分を忘れてはいけないとの気風により、「家庭」ではない「寺庭」という単語が作られました。

因みに浄土宗や臨済宗でも寺庭婦人という言葉を使いますが、浄土真宗では「坊守」、曹洞宗では「方丈夫人」と呼ばれています。その他に「大黒さん」「お庫裡さん」などの呼び方もあります。

浄土真宗の開祖親鸞は、鎌倉時代、僧侶にとって最大の禁忌とされていた肉食妻帯を公然と行いました。その影響は大きく、江戸時代には様々な禁止令が出ました。

ちなみに妻恵信尼の手紙10通が大正10年、七百年の時を経て西本願寺の宝物庫から発見されました。鎌倉時代の女性の手紙が残ることは珍しく、とても貴重な史料として現在も研究が続けられています。

追悼・慰霊・哀悼

追悼の「追」とは、故人の過去を振り返るという意味ですので、追悼とはその方の生き様を改めて振り返り、亡くなった悲しみを表現する行為です。そのため、追悼文・追悼会などに使われます。

慰霊とは、霊を慰めるという意味ですから、追悼同様、亡くなった人に対して冥福を祈るという意味になりますが、慰霊は見知った人には使わず、自然災害や交通事故など多くの方や・見知らぬ第三者に対して使います。例えば、戦没者慰霊碑・東日本大震災慰霊祭などとなります。

哀悼は、「哀悼の意を表します」など、故人へ贈る「言葉」として使いますが、哀悼式・哀悼碑などには用いません。

仏教で蓮が多いのはなぜですか?

蓮の花は、清らかな水の中ではなく、よどんだ泥沼のようなところで美しい花を咲かせます。

私たちのいる苦しみが多い世の中にありながら、蓮の花のように苦しみや悩みに染まることなく、清らかであるという仏様の象徴として、インドで古くから大切にされてきました。

日蓮宗のお経『妙法蓮華経』は、「白い蓮華のように正しい眞理の教え」という古代インド語を漢訳したもので、蓮華が教えの象徴として経題に込められています。

また蓮は、咲く花の中にすでにその実が備わっていることから、あらゆる生き物には必ず仏になれる種が備わっている教えの象徴としても大切にされているのです。

日蓮聖人のお名前に「蓮」が入っているのも、『妙法蓮華経』を大切にする日蓮聖人自身の願いであり、自らを蓮のように生きるという覚悟の表れでもあるのです。

正座でしびれるのですが

しびれとは、正座することにより脚の血管が圧迫されて血流が悪くなり、末梢神経も体重で押し付けられ、それを緊急事態であると察知した結果なのです。ですから、ある程度は慣れが必要で、残念ながら、しびれるまでの長短の違いはあっても、正座をすれば誰でもいつかは脚がしびれてしまいます。

そこで次善の策ですが、少しでも脚の血行を妨げないために、姿勢を正して均等に体重が乗るように座り、時折、重心を左右に移動させるとしびれるまでの時間が延びます。また、血行を妨げない服装も重要ですし、しびれてしまったら、どうすれば早く治るのかを知っておくと、正座することへの精神的な負担も和らぎます。

もし、脚がしびれた時、幾分でも足首が曲がるようなら、腰を浮かせ爪先を反らせてお尻をその上に乗せると効果的です。それも駄目なようなら、思い切って足首と足首を十字に交差するように重ねて、そこにしっかりとお尻をのせると、直ぐにしびれがとれますので、試してみて下さい。

仏壇について聞かれることがあります

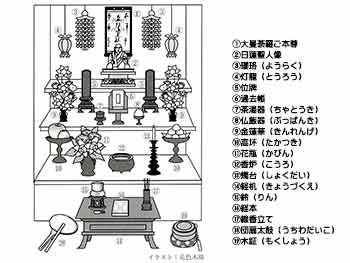

お仏壇は、各家庭にある小さなお寺だと思って下さいとお答えすると説明がしやすいと思います。

お寺の本堂のように、ご本尊を中心に据え、その下にご先祖様のお位牌をお祀りし、更に供花や香炉・ロウソクを設えます。

旧家なら仏間にお仏壇を設けることも出来るかもしれませんが、近年の住宅事情では難しい場合も多いと思います。その時には、明るい日が入る南面の、皆がお参りしやすく、落ち着いた場所という言い方でご案内し、それぞれの住宅事情に合わせてお話するといいと思います。何より菩提寺の写しでもあるお仏壇を祀り、祈りを捧げようとする心が大切なのですから。

細かい飾りつけ(荘厳といいます)は、イラストを参考にしてください。ただ、位牌を中心に据える「位牌壇」にならないようにと一言付け加えて下さい。

仏壇のある家は、ない家の子供より非行に走る割合が低いという統計があります。その明確な理由は定かではありませんが、目に見えないけれど、常に誰かに見られている感覚を子供の頃から養っているからだと思えます。誰も見ていないからやってしまえと考えるのではなく、誰もいないけど「見られている」と感じている感覚が、子供を非行に走り憎くさせているのだと思うのです。

お寺を追い出される人がいるとは本当ですか?

その理由は様々ですが、残念ながら本当です。

過去にもそういう方はいらっしゃいましたし、現在、裁判中の方もいますし、この先もそういう方はいらっしゃると思います。

まず、最初に知っておかなければいけないのことは、お寺は住職の所有物ではなく、住職はあくまでお寺を護持・運営する管理人のような存在です。ですので、もし住職が亡くなくなり、跡取りもいないとなれば、その住職の配偶者や家族は住み慣れたお寺を出て、次に住職となる僧侶やその家族にお寺を明け渡すことになります。

「住職は代表役員ですから大丈夫」ではありません。

現在の法律では、一般の営利法人と同様に、お寺は宗教法人という「法人」です。境内や本堂・庫裡などは全て法人の所有物です。社長が亡くなれば、会社を次の経営者に委譲することになるのは当然なのです。

あくまでもお寺は「我が家」ではなく、「預かり物」であるという意識を忘れないことが大切だと思います。

人と話すのが苦手です

無理に話そうとする必要はありません。ただ、次の三つは行ってみてください。

一つ目は、檀信徒の方と会ったら、こちらから笑顔で「いつもお世話になっています」「いつも有り難うございます」などと頭を下げてはっきりと挨拶することです。これに勝る社交術はありません。

二つ目は、その人と何かを話したら、必ずメモをとることです。子供が3歳になったとか、おばあちゃんが腰が痛いって言っているとか、些細なことでも、その方専用のメモを作って貯めておくことです。後でメモを見返せば会話のきっかけにもなります。何より本人も忘れていたことを覚えていてくれればうれしいモノです。

三つ目は、会話を続けるコツとして相手の言葉を反復するという方法があります。「膝が痛くて病院に通ってばかりなんです」と言われたら、「まあ、膝が痛いの?どんな時に?」と相手が使った言葉を反復するように会話を続けます。カウンセラーの方はそうやって相手の話を引き出し、聞き続けるのが何より大切だと教えられます。

ホームレスや他宗教の訪問販売への対応はどうすればいいでしょうか?

お金を要求されても、現在は人道上、食物に限ってあげることにする方が良いと思います。この時の応対で重要な事は「私、困っています」と怒ったり、「忙しいのでお引き取り下さい」と叱ったりしないことです。それと仕事を勧めることは無理かもしれません。あくまで堅い決意で、怖れず、静かに話しをすることです。

なお、他宗教誌の訪問販売に対しては、手短に、迷わずきちんとお断りすることです。

経験談としては玄関に『正法』などを用意しておき「あなたもお求めになりますか?」と逆に勧めるのが効果的と言う事です。

檀信徒から「日蓮聖人は自分の教えを広めるために、他宗を批判ばかりしていたんですね」と言われました。どう説明したらよいでしょうか?

仏教は、日本に伝来してから、しばらくの間、他国からの侵略を防ぎ、国内を安んずる宗教として発展しました。つまり、国家鎮護の宗教として為政者と一部の知識階級の宗教だったのです。それが一般の人々に教えを説く宗教となったのは、日蓮聖人が生まれた鎌倉時代からでした。

既得権益のある為政者には、間違っていることは間違っているとはっきりと言う日蓮聖人の強い言葉が、手厳しく批判され攻撃されていると捉えられたのです。

日蓮聖人は決して人を批判することを目的とされていたのではなく、正しい教えを弘めるために常に闘っているお姿が、他の人には批判ばかりと映ってしまったのです。

聖人は次のように書かれています。

「亀鏡なければ我が面を見ず、敵なければ我非を知らず」『開目抄』

(鏡がなければ顔を見られないように、敵となる者がいなければ自分の非を知る事はできない)

日蓮聖人は数々の迫害を受けながら、その矛先となっている自分は正しい行いをしているのかと、常に自問自答されていたのです。

檀信徒の世代交代で行事の参加者が減って困っています。

残念ながら簡単な解決策はありません。しかし、まず、相手の立場に立った親身なお勧め・お誘いが必要です。

例えば、百貨店からの展覧会の案内があっても余程関心がないと行きませんが、知人から直に説明や勧誘があると、出掛けることと似ています。そのためにも常に寺院を訪れた人と心安くなっておきましょう。堅苦しいと畏敬はされても近寄って貰えません。

その他、核家族化が進んでいますので、意外と行事の意味を知らない方も多いものです。行事の意味を明確に説明したり、来られない人にも『寺報』でその様子を知らせると、その時の状況がわかり、出かけるきっかけとなります。

あるお寺のお会式に行きました。そのお寺では、露天も万灯も出て盛大に御会式法要が行われていました。そこで私は万灯の写真を撮っていましたら、見知らぬ叔父さんに肩を叩かれました。

「お前さん、この御会式が何で行われているか知っているか?」

つい意地悪な気持ちを起こした私は「よく知りません」と答えました。

「なんだ、知らないで写真を撮っているのか? いいか、このお会式は親鸞聖人の誕生日なんだよ。よく覚えておけ。」

彼は意気揚々と、肩で風を切って本堂に上がって行きました。

日蓮宗について学べる教材があれば教えて下さい

まず日蓮宗の基礎知識については『信行必携Ⅰ・Ⅱ』(日蓮宗新聞社)があります。どこのお寺にも配布されていますし、薄い割りに基礎知識満載です。その他『知識ゼロからの日蓮入門』(幻冬舎)『うちのお寺は日蓮宗』(双葉社)が読みやすい本です。

法華経に関しては『お経 日蓮宗』(講談社)が、法華教の重要な章を真読・読み下し・現代語訳で読むことが出来ます。

『日蓮の本』(学習研究社)は短時間で法華経全体を掴むダイジェストが掲載されています。

御遺文の学習では、『日蓮聖人御遺文習学シリーズ』(日蓮宗宗務院護法伝道部)が、読みやすい構成で、御遺文に触れたことのない人でも日蓮聖人のお言葉を感じる事が出来ます。