基本編

仏教とは?

今からおよそ2500年前、インドで生まれたお釈迦様は、この世は「苦」であると見極め、それを乗り越えるための道をお示しになりました。この世は迷いや苦しみに満ちていても、私たちがそれらを正しく理解し、しっかりと生きていく知恵と実践を説いたのがお釈迦様なのです。

キリスト教では決して「神」になれません。私達人間は絶対的な「神」にすがり、請い願うことしかできないのです。ですが、仏教は、その知恵と実践により私達の中にある「仏」を顕現させることが出来る教えなのです。この世が「苦」で満ちているからこそ、仏教の知恵と実践でこの世で幸せになることが出来ると説いているのです。

- 第1位 キリスト教 世界人口の約32%

- 第2位 イスラム教 世界人口の約23%

- 第3位 ヒンドゥー教 世界人口の約15%

- 第4位 仏教 世界人口の約7%

ご本尊とは?

ご本尊(ほんぞん)とは、信仰の中心であり礼拝する対象を指しますので、各宗派によりご本尊が阿弥陀仏であったり、薬師如来であったりと異なります。

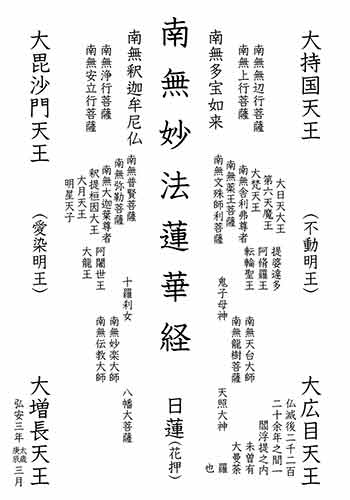

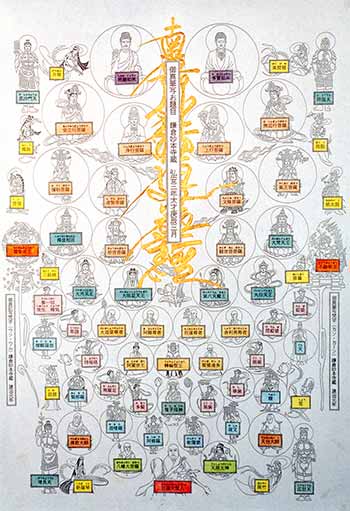

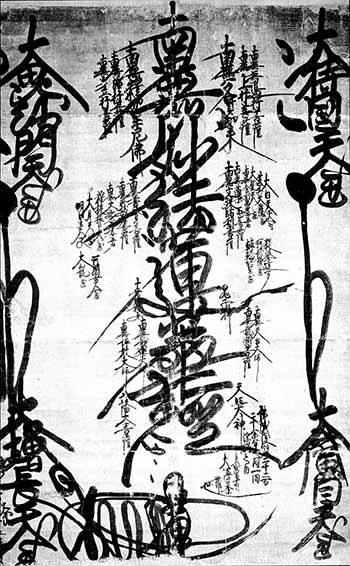

日蓮宗では、『妙法蓮華経』(法華経)に説かれる「久遠実成(くおんじつじょう)本師(ほんし)釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)」(久遠のお釈迦様)がご本尊です。日蓮聖人は、その久遠のお釈迦様をお祀りする手だてとして「大曼荼羅ご本尊(だいまんだらごほんぞん)」を紙と墨で図顕化されました。

各ご寺院の本堂には、この大曼荼羅ご本尊だけでなく、お釈迦様や多宝仏、四天王、日蓮聖人像など様々なご尊像が祀られていることもあると思います。ですが、それらはすべて法華経の中で説かれている情景や、大曼荼羅ご本尊を造像・具現化したものなのです。

大曼荼羅ご本尊

大曼荼羅ご本尊の中央には、「南無妙法蓮華経」とお題目が大きく記され、その周囲に『法華経』で描かれる久遠のお釈迦様や居並ぶ諸尊が配置されています。これは、中央にあるお題目の威光に照らされ、その場に座する諸尊だけでなく、拝する私たちを含めたすべての生きとし生けるものが久遠のお釈迦様のもとで一つとなる世界を表現しています。

この大曼荼羅ご本尊は、日蓮聖人が『法華経』を広める過程で、その身をもって体験し確信した法華経の世界を「大曼荼羅ご本尊」としてしたためられたものです。

日蓮聖人が記された大曼荼羅ご本尊は、現在、百幅余りが現存し、宗門の宝として守られています。もし、檀信徒の方が大曼荼羅をお求めの場合、日蓮聖人がお亡くなりになる時に枕辺に掲げられた「臨滅度時のお曼荼羅」をお勧めするとよいと思います。

日蓮聖人とは?

鎌倉時代の僧で、お題目「南無妙法蓮華経」と唱え『法華経』を信仰の中心とするべきだと仰った、日蓮宗の祖師です。

西暦1222年、千葉県小湊にて、漁師の子としてお生まれになりました。その後、16歳で天台宗清澄寺(現在は日蓮宗)にて出家し、32歳までの十数年間、比叡山や近畿の有名寺社にて遊学研鑽されました。その結果、『妙法蓮華経』こそお釈迦様の最高の教えであると確信し、清澄寺に戻って初めてお題目「南無妙法蓮華経」とお唱えになりました(立教開宗)。

それからは幕府のあった鎌倉を中心に布教活動をされ、幕府に『立正安国論』を建白します。しかし、既に浄土宗系や禅宗系が弘まっている中で、法華経こそ心の拠り所とするべきであるとの主張をされたため、襲撃に遭われたり、伊豆や佐渡に流罪となりました。

晩年は子弟育成のため、山梨県身延山にて過ごされていましたが、体調の悪化により常陸の国(茨城県)へ湯治に向かう途中、東京池上の地で61歳の生涯を終えます(入滅)。

ご本尊の前では何を唱えますか?

日蓮宗の皆さんはご本尊の前で、お題目「南無妙法蓮華経」とお唱えします。

「南無」とは帰依する、信仰するという意味の古代インド語の音訳です。そのため、お題目は「妙法蓮華経に帰依します」という意味になりますが、単にお経に帰依するという意味ではありません。「妙法蓮華経」とは、お経の中で説かれている、生きとしいけるものを救う慈悲の教えのことであり、久遠のお釈迦様自身のことでもあります。

このお題目をお唱えすることを唱題(しょうだい)と言います。その回数は「一遍のお題目でも多く、百万のお題目でも少ない」と言われ、特に回数に決まりはありません。あえて言えば3編、10編、50編などとなりますが、その回数よりも大切なことは、しっかりと背筋を伸ばし威儀を整え、心静かに合掌して、朗々と唱えることです。なぜなら、お題目をお唱えすることにより、向かい合う私たちがご本尊の世界に入り、久遠のお釈迦様と一体になる行為そのものだからです。

「釈尊の因行果徳の二法は妙法蓮華経の五字に具足す。我等此の五字を受持すれば自然に彼の因果の功徳を譲り与え給う」『観心本尊抄』

「南無妙法蓮華経の題目の内には、一部八巻二十八品六万九千三百八十四の文字、一字ももれず、かけずおさめて候」『妙法尼御前御返事』

落語の有名な演題の一つで、毎日、念仏を唱えている隠居が、仏壇前で念仏を唱えながら、合間合間に仏壇が汚れているぞとか、味噌汁の具はなんだ、子供が悪戯しそうだなど小言を言い、クスリと笑いを誘います。

これは数多く唱えれば良いということではない例えでもあります。

日蓮宗で読むお経は?

日蓮宗ではお題目で唱えているように『妙法蓮華経』(または略して法華経ほけきょう)を読みます。この『妙法蓮華経』は、古代インド語で「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」(白い蓮華のように最も優れた正しい教え)を漢訳したものです。

この『法華経』はお釈迦様の真意を伝える経典として瞬く間に広まり、中国では法華経を基にして天台大師が天台宗を作り、日本に輸入されると、厩戸皇子(聖徳太子)が法華経の注釈書である『法華義疏』(ほっけぎしょ)を記しました。平安時代には貴族の中で写経するといえば、法華経を写すことが常識であったほど、親しみ深いお経となり、『源氏物語』『枕草子』などの日本文学にも影響を与えました。

日本の仏教界では伝教大師が法華経を中心に据える日本の天台宗を開き、仏教研鑽の中心地である比叡山では、法然上人や道元禅師など各宗の祖師となる方も『法華経』を学ばれています。中でも日蓮聖人は、この『法華経』のお釈迦様(久遠実成のお釈迦様)こそ信仰すべき対象であると強く説かれ、「南無妙法蓮華経」というお題目をひろめたのです。

法華経には何が書いてあるんですか?

お釈迦様は『法華経』の前半で、今迄説いてきた数々の教えは、実は方便(手段)であって、これから説き明かすことこそが真実なのだと前置きをされます。そして、すべてのものの有り様(諸法実相)を示して、それまで成仏出来ないとされてきた人でも仏になれること(二乗作仏・女人成仏)を解き明かします。

それを受けた後半では、お釈迦様は死んだと思っているだろうが、それも皆を真実に導くための方便(手段)なのだとおっしゃいます。『法華経』第十六章「寿量品」にて、本当のお釈迦様は、遠い昔から常に私たちのために教えを説き(久遠実成のお釈迦様)、どうすればすべての生きとしいけるものが仏になれるのか、常に想い巡らし、それを願っているのだとおっしゃいます。

それ故、法華経は、これまで説かれたあまたの経典を一つに統合し纏める要「諸経の王」と呼ばれているのです。

「法華経は一代聖教の骨隨なり。自我偈は二十八品のたましいなり。三世の諸仏は寿量品を命とし、十方の菩薩も自我偈を眼目とす」『法蓮鈔』

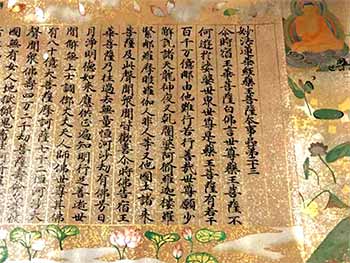

如來寿量品第16の最後に、久遠実成のお釈迦様が生きとし生けるすべてのものに対する、その御心を吐露するお言葉です。

「毎自作是念 以何令衆生 得入無上道 速成就仏身」(私(久遠の釈尊)は、次のことを常に思い願っている。 どのようにすれば、全ての生きとし生けるものを無上の道に導き、速やかに仏となさせることができるだろうか)

他宗では読むお経が違うのですか?

その宗派によりそれぞれ中心に据えるお経(所依の経典・よりどころとするお経)が違います。

元々、最初の宗派とは、お釈迦様の教えをどういうアプローチで極めるかという方向の違いでしかありませんでした。仏教を志す大学の中でも、法学や文学、哲学などの学部に別れていることに似ています。鎌倉時代になると、経典の理解も深まり、どの経典を基とし、その中のどの教えを重要視するかにより、宗派がはっきりと分かれていきます。そのため、宗派により読むお経(所依の経典)が違うのです。

日蓮宗では「南無妙法蓮華経」とお題目をお唱えするように、お経は『妙法蓮華経』(法華経)しか読みません。他に天台宗や曹洞宗・臨済宗も『法華経』を読む場合もあります。有名な『般若心経』は天台宗・曹洞宗・臨済宗・真言宗は読みますが、日蓮宗と浄土真宗では読みません。浄土宗・浄土真宗は、『阿弥陀経』など浄土三部経を中心の経典としています。

600巻にも及ぶ『大般涅槃経』の芯となる部分だけを抜き出し、280余文字に纏めたお経で、西遊記のモデルとなった中国の唐時代の僧侶、玄奘法師が漢訳しました。

鎌倉幕府を開いた征夷大将軍の源頼朝(1147~1199)は、毎日、法華経を読誦していたと伝わっています。僧に「法華八幡の持者」と言われるほど、熱心に法華経を暗誦・納経していたと『吾妻鏡』に記されています。

他の仏様との関係は?

仏教はインドでお釈迦様が悟りを開き、その教えを人々に説くところから始まりました。そしてお釈迦様は八十歳でお亡くなりになります(これを入滅と言います)。日蓮宗の信奉する『法華経』では、この歴史上のお釈迦様はあくまでも仮の姿で、本当のお釈迦様は遙か昔よりこの世に存在し(久遠実成のお釈迦様)、歴史上の入滅は私たちを導く方便であると明かしています。

方便とは嘘とは違います。嘘はあくまで自分を守るために使いますが、方便は相手のことを思って使う手段です。

お釈迦様は相手の性格や理解度・その立場などにより、様々な例えを用いて教えを説きました。お釈迦様以外の多くの仏様たちも、あくまで『法華経』で久遠実成のお釈迦様を説き明かし、導くための方便であるのだと記されています。

仏様の種類

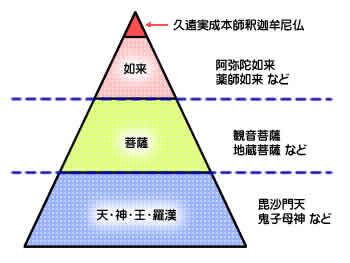

一口に仏様と言っても、種類は様々で、その位や誓願によって大きくは三つに分かれます。

「悟りを開いた人」と言う意味の「如来」、「悟りを求める人」という意味の「菩薩」、如来や菩薩を守ったり、お手伝いをする「天」や「神」「王」「羅漢」などです。

本来、「仏」とは阿弥陀如来や薬師如来など「如来」だけを指します。お釈迦様は、如来のカテゴリーに入りますが、仏教の開祖ということもあり、「釈迦牟尼世尊」「世尊」「釈尊」「釈迦如来」「釈迦」「仏陀」など、様々な尊称や別称で呼ばれる事があります。

日蓮宗では、『妙法蓮華経』の中で説き明かされる「久遠実成本師釈迦牟尼仏」が最上位となります。

仏様はそのお顔ではどなたか判別出来ません。どの仏様であるかを知るには、その持ち物や手の形などで分かりますので、その部分を重点的に見ると良いと思います。