作法編

お辞儀

日本では人と挨拶をする時に何気なくお辞儀をしますが、作法の基本でありながら、なかなか難しい礼法だと思います。新入社員が最初の研修で真っ先に注意されるのが、この頭の下げ方なのだそうです。

このお辞儀は、目的により三タイプに別れるようです。まず背筋を伸ばしたまま15度位傾ける会釈、30度位の敬礼、45度位の最敬礼です。

この三種類を相手や状況により使い分けることが基本ですが、「先言後礼(せんごんごれい)」が大切です。つまり、「いつもお世話になっています」と挨拶の言葉を言い終えてから、頭を下げる動作のです。

また、頭を下げる時は早く下げ、一呼吸於いてから、ゆっくりと頭を上げると、より丁寧で上品なお辞儀となりますので、是非覚えておいて下さい。

その他、ご本尊や仏様に対する最敬礼の方法として、正座して頭を下げる「伏拝」(ふくはい)がありますので、皆さんはこちらも身につけておくと良いと思います。

挨拶で頭を下げる事はします。しかし、心から感謝している場合、人は自然と頭が下がります。 感謝していると言うことは、「していただいていることが大変で貴重でありがたい事である」と理解していると言うことです。頭を下げる礼ではなく、自然と頭が下がるような礼が出来るようになると素敵だと思います。

合掌

合掌は、お釈迦様がいらっしゃったインドで古くから行われてきた礼法で、仏教と共に日本に輸入されました。

インドでは、右手は清浄な手、左手は不浄な手とされています。そのため、食事をする時は必ず右手を使い、トイレでお尻を浄めるときは左手を使います。この清浄な右手と不浄である左手を一つに合わせ、前に差し出す合掌は、人の心にある良きことと悪しきことを一つにし、相手にさらけ出すことにより、敬意を表しているのです。

礼法としてインドで行われてきた合掌ですが、仏教ではそれを更に深化させました。善と悪が混じり合う自分の象徴である合掌を仏様の前に差し出し、それに仏様の教えを信じて随いますとお題目を唱えかけることにより、仏様と私達が一つになる「合掌」となるのです。

ですから、合掌するときは、頭で天井を支えているように背筋を伸ばし、左右の掌をぴったりと合わせ指を伸ばし、両臂を張らずに、生卵を挟んでいるイメージで脇を閉じます。また、中指が喉の高さに来るように高さを調整すると、敬虔な心が宿る正しい合掌となると思います。

数珠

数珠はもともと、お経などの数を数えるための法具として生まれました。その珠の数は煩悩の数だとされる百八顆(ひゃくはちか)を基本として、菩薩の修行段階を表す半分の五十四であったりと、宗派によりその数や形が異なります。

日蓮宗の場合、百八顆のお数珠を使用しますが、左右の大珠(二つの房が付いた父珠・三つの房が付いた母珠)の他に、五十四顆ずつの珠と四菩薩を表す四つの珠(珠の材質や大きさを変えてありますのでよく見てみましょう)がありますので、一連の数は、2+54+54+4=114顆となります。

殊に日蓮宗では、お数珠の一珠一珠を仏様だと考える「数珠曼荼羅」という考え方もありますので、粗末に扱わないように気をつけましょう。

焼香

香を仏様に献ずることは、良き香りを仏様に供え捧げるためです。またその芳香により、お参りする私達の心を沈め、心身共に清らかにさせるためでもあります。

香はその用途により、練香の一種であるお線香や、香木を細かく砕いた抹香(まっこう)、香木を粉状にして身体に塗る塗香(ずこう)などがあります。お焼香をする場合は、抹香を使い、火のついた炭に置くように落とします。

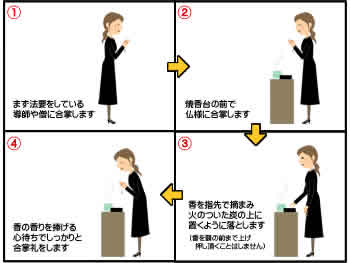

お焼香する場合の順番ですが、焼香台の前に進んだら、①まずご本尊や仏様をしっかりと仰ぎ見て合掌で一礼します。②その後、親指と人さし指で抹香を少しだけ摘まみ、火のついた香灰の上に置くように静かに落とします(つまんだ抹香を額近くまで持ち上げて念を込めるような仕草をする必要はありません)。焼香する回数は1回です。③自らが捧げた香が供養となるよう念じなら、合掌しお題目を唱えて礼拝します。

お焼香の基本は以上ですが、その状況により、焼香台へ向かう前と後に、法要をしている僧侶や親族に合掌して一礼することも忘れないようにして下さい。

『華厳経』に塗香の十徳が解かれています。また、中国北宋時代の詩書家黄庭堅(こうていけん)が香の十徳を詠い、それを一休さんで有名な一休宗純が日本弘めたそうです。

香の十徳

感格鬼神 清淨心身 能除汚穢 能覺睡眠

静中成友 塵裡偸閑 多而不厭 寡而為足

久蔵不朽 常用無障