年中行事

節分追儺式は、宮中で行われていた悪鬼払いの儀式を由来とするため、本来は正月の行事でしたが、現在は立春に行われる除厄招福を祈念する行事となっています。場所により星祭りを併修されることもあります。立春に行いますので、暦により日がずれる場合もありますので、ご注意下さい。

涅槃とは、お釈迦様が亡くなったという意味で、入滅とも表現します。釈尊がインドのクシナガラで八十歳の生涯を終えられたと伝わるこの日に、弟子・信者はもとより、天人や動物までもが釈尊の入滅を悲しむ場面を描いた涅槃図を掲げ、感謝を込めて報恩の法要が営まれます。

亡くなった方の頭を北に向ける風習があります。これはお釈迦様が亡くなったとき、頭を北に向けていたことにならっています。

「アーナンダよ、沙羅双樹の木の間に頭を北にして臥床を作ってくれ。私は疲れた。横になりたい」と言って釈尊は右脇を下にして脚を重ね臥されました。

日蓮聖人がお生まれになった日をお祝いして営む法会が、宗祖降誕会です。貞応元年(1222)、現在の千葉県鴨川市小湊で日蓮聖人がお生まれになった時には、浜辺に青い蓮の花が咲き、庭には清水が湧き、海では鯛が群れをなすなどの奇瑞が現れたと伝えられています。

誕生寺にある善日麿の銅像には奇跡の物語があります。

この銅像は、第二次世界大戦時に、多くの金属製品と共に戦時供出され、所在不明となってしまいました。終戦後のある日、一人の篤信者が、東京の両国駅で電車の窓から、構内に置かれていた多くの戦時供出品をながめていたときでした。左手を欠いたこのお像を見つけたのです。その後、関係方面への働きかけが実り、誕生寺へと還り、元のように安置されたのは、昭和21年8月27日のことです。欠けていた左手も、修復されました。

お釈迦様の誕生を祝う法会で、「花まつり」とも言います。

お釈迦様がルンビニの花園で誕生されたとき、竜が天から舞い降り、産湯の代わりに甘露の雨を降らせたという故事に因んで、花で飾った花御堂に、天地を指差す誕生仏を安置し、甘茶を注ぐことから潅仏会(かんぶつえ)とも呼ばれます。

建長5年(1253)、比叡山から清澄に戻られた日蓮聖人が、旭が森で昇る朝日に向かって、高らかにお題目を唱え、法華経を弘める誓いを立てられた日です。日蓮宗の誕生日とも言え、報恩の法会が営まれます。

度牒とは、僧として第一歩を踏み出したことを宗門が正式に認めることです。日蓮聖人が、出家することを決意したこの清澄寺で、僧侶になるための誓いを立て、「度牒(どちょう)交付式」が行われます。

お釈迦様の十大弟子の一人、目連尊者が餓鬼道に落ちてしまった母親を救うため、多くの僧を招いて供養したとの故事に由来します。

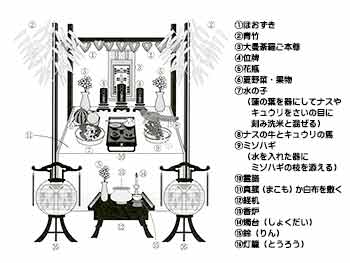

一般的には7月または8月の15日を中心に、13日~16日に行われますが、地域によって日付が異なることが多い行事です。この時にご先祖様は各家に戻るため、僧侶が家に訪問し、仏壇(精霊棚)にお参りする棚経を行います。

餓鬼界に落ちて、飢えと渇きに苛まれているもの(餓鬼)に対し、法華経を読誦しお題目を唱え、飯食を施し(施餓鬼)、救済する法会です。特に決められた時期はなく、年中通して随時行われるべき法会ですが、彼岸会や盂蘭盆会に併せて営まれることが多いようです。

弘安五年(1282)10月13日の朝、日蓮聖人は池上の地で61歳の生涯を閉じられました。そのため、池上本門寺では殊に盛大なお会式法要が営まれます。また江戸の頃より、12日のお逮夜には火消し衆が纏を振り万灯を掲げて参集し、日蓮聖人の御威徳を偲び、御厚恩に報いる万灯練行列が各地から参集します。

「一貫三百はどうでもよい。テンテンテレツク・テレツクツク」

江戸時代、池上本門寺のお会式に来る人が、これを口ずさみながら団扇太鼓を叩いて参詣したと伝わっています。一貫三百とは江戸時代の職人の日当。その日当を棒に振っても、お参りをするのだという意気込みが感じられます。

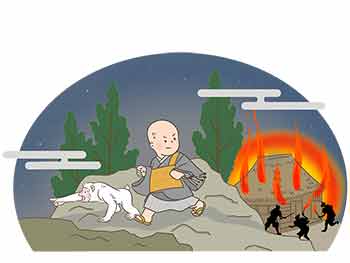

文永元年(1264)11月11日、日蓮聖人一行が小松原(現在の千葉県鴨川市)に差し掛かった時、地頭東条景信の武装した一団に襲われ、弟子鏡忍坊と信者の工藤吉隆公が殉死、日蓮聖人も額に太刀を受けて重傷を負ってしまいます。

四大法難の一つで、その艱難辛苦の往時を偲び法会が行われます。

また、この時期前後から、日蓮聖人の太刀傷が寒さで痛まぬように綿帽子をお掛けします。

お釈迦様が、インドのブッダガヤにある菩提樹の下で悟りを開かれた日です。

仏教が生まれた日でもありますので、各宗派でも法会が営まれますが、仏教の教えを説く講座や法話が行われることが多いようです。

七星九曜二十八宿という星を祭って祈祷し、個々の除厄得幸を祈念します。「厄年」という「星回りの悪い」人の、善い星を呼び寄せ、悪い星を追い払う行事として行われることが多いようです。