法華経の行者を供養する功徳すぐれたり(高橋殿御返事)

先月に続き、静岡在住のご信者、高橋六郎入道殿にお与えになられた御妙判をご紹介いたします。先号で入道殿はご供養の品が大変多い方であったとご紹介いたしましたが、一ケ月に二度までのご供養をなされた事はあまり伝わっておりません。如何に近いとは申せども昔の駿河、今の静岡県。単なる気持だけでは計り知れない深い信仰的お心があったのだと拝されます。

その事は今回ご紹介の御妙判で『おそれ乍(なが)らお釈迦さまを供養する功徳と末代の法華経の行者を供養する功徳を比べてみると、末代の法華経の行者に供養する事の方が大きいと法華経法師品に説かれている』とご教示になっておられることから、十分に拝見することが出来ます。ここでこの事について少々ご説明申し上げますと、二千五百年前お釈迦さまは

『この法華経は私亡きあと二千年を経て、末法の時代の人々に弘めなさい。そしてこの教えを弘めると三災七難が必ずその身に振りかかる。それでもなおこの教えを弘める人を法華経の行者と言うのである。この法華経の行者への供養は私への供養よりもはるかに多くの功徳を与えられるであろう』

とお説きになられており、この事をふまえてのご教示であるのです。そして今回ご紹介の聖語

『末法の時代、法華経の行者に供養するお功徳は何よりも優れているのである。』

のご教示となるのであります。ここでご指摘の『法華経の行者』とは今更申しあげるまでもなく、日蓮大聖人のことであり、大難四度小難は数知れずのご生涯か、お釈迦様が法華経上でご遺言なされた上行菩薩のご生涯、そのままであるからです。

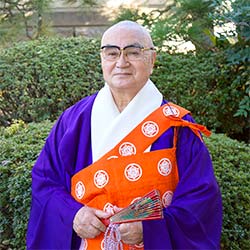

このご教示、七百余年後の今日でも生きており、不肖、私菅野は法華経の行者たる行いをしているか、ご供養を拝受してよいか、自問を繰り返しつつ〝お祖師さまへのご供養のお下がり〟を拝受させて頂いている今日であります。

このお手紙の中でもう一つご紹介しなければならない事があります。文中に『何よりも入道殿の御所労なげき入りて候』の一文があり、入道殿が重い病気にかかっておられる事、心配し、御案じ申し上げる一文であります。本抄は入道殿へのご返事でありますが、内容は入道夫人持妙尼にお与えになっておられ、まもなく入道殿は亡くなられ、お弟子の大進阿闍梨を日蓮聖人の名代としてお墓参りをなされた事が後の尼御前へのお手紙で拝することが出来ます。今月の聖語、深い信仰のお心で拝読していただきたく思います。